上一篇

影像技术📱手机CMOS芯片天梯图全解析,深度揭秘摄像头成像质量的关键因素

- 问答

- 2025-09-02 21:33:10

- 2

(场景引入) 朋友,你有没有遇到过这种情况——同一片夕阳,别人手机拍出来是梦幻大片,你的却像糊了一层雾?或者聚餐时想拍美食,结果灯光稍暗画面就全是噪点?别急,问题可能不出在你的拍照技术,而藏在手机里那块指甲盖大小的CMOS芯片中。

今天咱们就抛开复杂参数,用人话聊聊决定手机拍照质量的真正核心:CMOS图像传感器,你会发现,像素数量真的只是冰山一角。

先弄懂CMOS是干啥的:手机的“数字视网膜”

想象一下,CMOS就是手机的眼睛视网膜,当光线通过镜头进入手机,最先接触的就是这块芯片,它的任务是把光信号转换成手机能处理的数字信号——你看到的每张照片,最初都诞生于此。

关键来了:CMOS尺寸越大,能捕获的光子就越多,就像大窗户比小窗户进光多,这就是为什么主打影像的旗舰机拼命要把CMOS做大的根本原因。

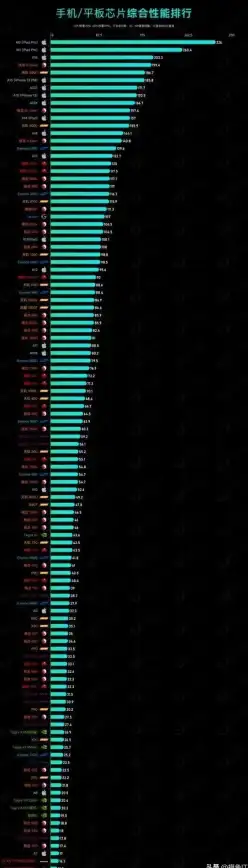

天梯图逻辑:不只是比大小,更是综合较量

如果给手机CMOS排个“天梯图”,绝对不能只看尺寸,2025年的当下,顶尖CMOS的较量集中在三个维度:

尺寸之争(单位:英寸)

- 第一梯队(1英寸及以上):像索尼IMX989这类“大底”,常见于各品牌影像旗舰,物理优势碾压,夜景和虚化效果天生更强。

- 第二梯队(1/1.3英寸左右):如OV50K、三星HP9等,是高端机主流选择,平衡了画质和手机厚度,性能非常强悍。

- 主流梯队(1/1.5~1/2英寸):覆盖中端机型,日常光线充足时表现不错,但极限夜景会比较吃力。

像素与单像素尺寸的博弈

- 高像素不代表高画质!4800万、5000万甚至2亿像素听起来厉害,但如果传感器尺寸不变,拼命塞进更多像素点,每个像素(单像素尺寸)分到的光线就变少,反而可能导致画质下降。

- 所以厂商们玩起了“像素四合一大法”,比如2亿像素默认输出其实是四合一后的5000万像素照片,就是为了保证单个像素尺寸足够大(如2.24μm),提升夜拍能力。看CMOS,一定要关注它的“四合一大像素尺寸”这个数字,越大通常夜景越好。

技术代际的跨越

- 堆栈式结构(Stacked):2025年,主流CMOS都已进化到堆栈式,好比把电路层和感光层分开建“双层别墅”,互不干扰,实现了更快的读取速度(减少果冻效应)和更大的感光面积。

- 超越拜尔滤镜的新技术:比如索尼的2x2 OCL(双层晶体管像素)技术,让每个像素都能同时感知明暗信息,大幅提升动态范围,逆光拍人时脸部和天空都能保留细节,就靠这类黑科技。

真正决定成片的:CMOS之外的“幕后英雄”

拥有一颗顶级CMOS只是基础,就像买了最好的食材,还得有好厨子。

- 镜头玻璃素质:劣质镜头就像近视眼没戴眼镜,光线还没到CMOS就糊了,容易产生紫边、炫光,高端机用的蓝玻璃、模造玻璃镜头、镀膜工艺,都是为了确保光线“纯净”地抵达CMOS。

- 厂商的算法调校(玄学所在):这是品牌之间风格差异的核心,同样的CMOS,不同厂商调出来色彩、影调可以天差地别。

- 色彩科学:苹果的真实、三星的鲜艳、国产厂商的讨喜人像,都是算法的功劳。

- 计算摄影:多帧合成、AI降噪、HDR融合……你按下快门瞬间,手机已经在后台拍了数张甚至数十张照片进行合成优化,算法决定了最终照片的纯净度、动态范围和细节。

给你的购机实用建议

- 追求极致影像:优先考虑搭载第一梯队大底CMOS(如1英寸)的旗舰机型,并且关注品牌的计算摄影口碑。

- 日常使用均衡:第二梯队的CMOS(1/1.3英寸左右)搭配好的算法,已经能提供90分以上的出色体验,性价比更高。

- 别被高像素忽悠:一亿像素、两亿像素的营销话术听听就好,重点问清楚“默认输出模式下的像素大小”和“单像素尺寸”。

- 实地体验样张:参数是死的,观感是活的,购前最好去店里实拍试试,重点看夜景噪点、逆光表现和人像肤色,是否符合你的眼缘。

说到底,CMOS是手机的“眼睛”,决定了成像的上限;而算法是“大脑”,决定了如何理解和呈现看到的世界,两者完美结合,才能让你随手一拍,都是好照片。

希望这篇解析,能帮你下次看手机发布会或评测时,不再只盯着“一亿像素”这种宣传词,而是能一眼看穿影像实力的本质。

本文由 乔碧蓉 于2025-09-02发表在【云服务器提供商】,文中图片由(乔碧蓉)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://up.7tqx.com/wenda/825898.html

发表评论