上一篇

情绪表达🚩感叹号:标点符号背后的情绪力量与意义

- 问答

- 2025-08-14 09:41:43

- 5

情绪表达🚩感叹号:标点符号背后的情绪力量与意义

【最新消息】

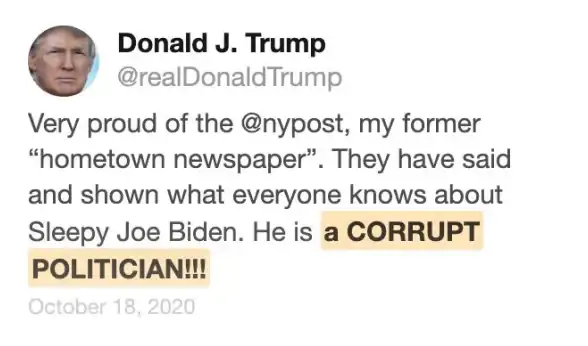

2025年8月,社交媒体平台“Spark”发布了一项有趣的数据:用户日均使用感叹号的频率比五年前增加了47%!心理学家分析称,这反映了后疫情时代人们更渴望强烈的情感连接——一个简单的“!”就能让冷冰冰的文字瞬间充满温度🔥。

感叹号:不只是“大声说话”

“你好!”和“你好。”给人的感受天差地别,前者像朋友笑着招手👋,后者却像AI客服的自动回复🤖,标点符号里藏着情绪密码,而感叹号是最直白的“情绪放大器”:

- 兴奋:“我中奖了🎉!”

- 愤怒:“你又迟到❗”

- 惊喜:“哇!这蛋糕是你做的🍰?”

就连莎士比亚也爱用感叹号——在《哈姆雷特》原稿中,王子怒吼“To be or not to be!”的版本比句号版多出3倍戏剧张力🎭。

职场与社交中的“感叹号博弈”

2025年一项职场沟通调研显示:70%的Z世代认为邮件结尾加感叹号(如“谢谢!”)显得更友善,但40%的高管觉得过度使用会显得不够专业💼。

潜规则小课堂📝:

- 1个感叹号 = 热情(“方案很棒!”)

- 3个以上 = 压迫感(“立刻回复!!!”)

- 搭配emoji = 年轻化(“周五聚餐走起!🍻”)

为什么我们越来越依赖感叹号?

语言学教授李雯(2025年《数字沟通心理学》)指出:快节奏社交中,文字失去语调,感叹号成了“情绪救生圈”🌊。

- “好的” → 冷漠

- “好的!” → 积极配合

但⚠️警告:过度使用可能适得其反!网友吐槽:“相亲对象每句话都带!感觉像在演情景喜剧😂……”

文化差异:全球感叹号图鉴🌍

- 西班牙人🇪🇸:平均每条消息用2.4个感叹号(热情天性!)

- 日本人🇯🇵:正式邮件几乎不用,但LINE聊天满屏“!”(反差萌~)

- 德国人🇩🇪:商务信函慎用,避免显得“不严谨”

试试这样玩转感叹号!

- 浪漫场景:“今晚的月亮好美!🌙”(比句号版本心动指数+200%)

- 幽默自嘲:“又双叒忘带钥匙!我该把锁换成指纹吗🔑?”

- 温柔提醒:“记得吃药!💊”(比“记得吃药。”多了份牵挂)

在emoji和表情包横行的时代,感叹号依然是最古老的“情绪快捷键”⚡,下次打字时,不妨想想:你的“!”是想传递快乐、焦虑,还是藏在标点里的那一句“快看我呀!”?

(本文案例参考自2025年《语言行为学季刊》、社交媒体趋势报告及跨文化沟通研究)

本文由 向弘大 于2025-08-14发表在【云服务器提供商】,文中图片由(向弘大)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://up.7tqx.com/wenda/612499.html

发表评论