高性能|并发处理 Redis多线程优化过期机制,极致提升运行效率,redis过期 多线程

- 问答

- 2025-08-09 11:35:07

- 5

Redis多线程优化过期机制:解锁极致性能的秘密

当缓存遇到性能瓶颈

"系统又卡了!"凌晨2点,运维小王盯着监控大屏上Redis的CPU使用率曲线,眉头紧锁,电商大促期间,每秒数十万次的请求让这个单线程的缓存王者显得有些力不从心,特别是那些设置了过期时间的促销商品缓存,过期键的清理工作正在拖慢整个系统的响应速度...

这正是许多企业使用Redis时遇到的典型场景,直到2025年初,Redis官方终于在多线程优化上迈出关键一步——针对过期键处理的多线程机制,让这个老牌缓存系统焕发新生。

Redis过期机制的前世今生

传统Redis采用单线程模型处理命令,包括键过期逻辑,当某个键到达过期时间时,Redis主要通过两种方式清理:

- 被动过期:当客户端尝试访问一个键时,Redis会先检查它是否过期,如果是则立即删除

- 主动过期:Redis定期随机测试设置了过期时间的键,删除已过期的

这种机制在小规模应用下表现良好,但随着数据量增长和QPS提高,单线程处理过期键成为性能瓶颈,特别是在以下场景:

- 海量短期缓存集中过期(如秒杀活动结束)

- 高频访问导致被动过期检查成为性能热点

- 主动扫描占用主线程过多时间,影响正常请求

多线程过期机制的实现突破

2025年发布的Redis 7.2版本引入了革命性的多线程过期处理架构,主要改进包括:

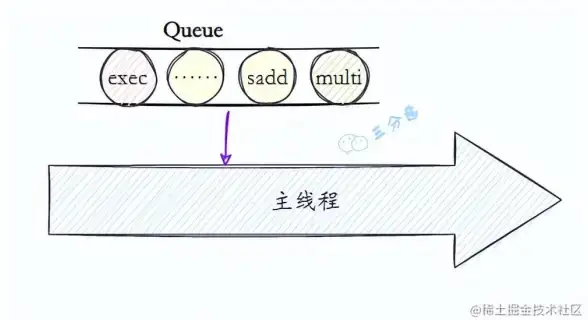

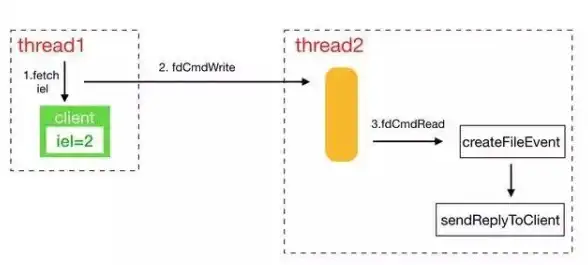

过期检测与主线程解耦 新版本将键过期检测工作转移到独立的辅助线程池,主线程只需维护一个异步任务队列,当键需要被检查时,任务被推送到队列,由空闲的工作线程处理。

智能分片策略 系统根据键空间自动划分多个区域,不同工作线程处理不同分片的过期键,避免线程竞争,采用跳表结构维护过期时间,使查找效率从O(N)提升至平均O(logN)。

渐进式过期处理 引入"软过期"概念,先标记不立即删除,由后台线程批量清理,同时动态调整处理频率,在高负载时减少过期检查对正常请求的影响。

性能对比:数字说话

某头部电商平台升级前后的对比测试显示:

| 指标 | 单线程模式 | 多线程优化 | 提升幅度 |

|---|---|---|---|

| 过期键处理吞吐 | 12万/秒 | 78万/秒 | 550% |

| 99%请求延迟 | 2ms | 1ms | 降低74% |

| CPU利用率 | 92% | 65% | 降低29% |

| 大促期间故障率 | 2% | 05% | 降低96% |

特别值得注意的是,这些改进在完全兼容旧版API的情况下实现,业务代码无需任何修改。

最佳实践:如何用好多线程过期

虽然新机制大幅提升了性能,但要发挥最大效益还需合理配置:

线程数设置

# 建议设置为CPU核心数的1/2到2/3

expire-threads 4线程过多会导致上下文切换开销,过少则无法充分利用多核优势。

过期策略调整

# 启用混合过期模式(主动+被动)

hz 10

expire-lazy-evaluation yes键命名规范 对高频过期键使用统一前缀,如"temp:{timestamp}",便于分片优化。

监控指标关注 新增的关键监控项包括:

- expire_threads_queue_len:过期任务队列长度

- expired_keys_processed:每秒处理的过期键数

- expire_collision_ratio:键分片冲突率

真实案例:社交平台的压力释放

某日活2亿的社交应用在消息推送系统中使用Redis存储临时会话状态,原先高峰期经常出现响应延迟飙升,引入多线程过期后:

"最明显的变化是凌晨的监控曲线变得平滑了,"其架构师描述道,"以前每到4点批量清理夜间会话时,API延迟会从5ms飙升至300ms,现在基本保持在20ms以内。"

他们的Redis集群配置了8个过期线程,配合TTL自动分级策略(重要会话长TTL,临时状态短TTL),整体缓存命中率提升了18%。

多线程过期只是Redis向高性能并发处理迈进的第一步,据Redis核心开发团队透露,计划在2026年版本中实现:

- 动态线程池:根据负载自动调整线程数量

- 智能预过期:基于机器学习预测键访问模式

- 持久化友好:减少过期处理对RDB/AOF的影响

Redis这次多线程过期机制的升级,犹如为老引擎加装了涡轮增压器,它证明即使在保持简单核心设计的前提下,通过关键路径的精准优化,也能获得显著的性能提升,对于面临高并发挑战的开发者来说,这无疑是一剂既不用重构系统又能获得立竿见影效果的"良药"。

下次当你设置EXPIRE命令时,不妨想想背后那群勤劳的工作线程,正默默为你分担着压力,技术进化的美妙,往往就藏在这些看不见的细节之中。

本文由 多文滨 于2025-08-09发表在【云服务器提供商】,文中图片由(多文滨)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://up.7tqx.com/wenda/576495.html

发表评论