科技创新🚀鼠标之父传奇:揭秘电脑操作方式的革命性变革

- 问答

- 2025-08-08 18:14:28

- 4

🖱️【开场白:从咖啡馆到外太空的奇妙点击】

周末午后的咖啡馆,阳光透过落地窗洒在木质桌面上,你端起拿铁轻抿一口,右手无意识地滑动着笔记本电脑上的无线鼠标,屏幕光标在文档间跳跃,仿佛指挥着一支无形的交响乐,但你是否想过,这个看似平凡的小工具,曾是改变人类与计算机对话方式的“魔法棒”?让我们穿越回1960年代的实验室,揭秘鼠标之父道格拉斯·恩格尔巴特如何用一块木头、两个轮子和一颗颠覆世界的野心,撬动整个科技史的齿轮🚀。

💡【灵感闪现:从菲律宾小岛到“所有演示之母”】

故事始于1945年的菲律宾丛林,20岁的海军无线电技术员恩格尔巴特在潮湿的帐篷里阅读万尼瓦尔·布什的《As We May Think》,文中描绘的“Memex”记忆扩展机器让他心潮澎湃:“如果计算机能像人类思维一样自由关联信息,该多好?”这个念头如同闪电⚡,在他退役后攻读博士学位、加入斯坦福研究所的岁月里不断酝酿。

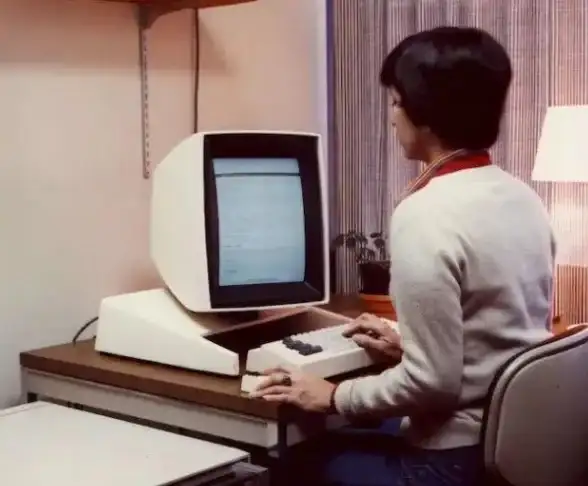

1968年旧金山,43岁的恩格尔巴特在“创新之母”演示会上震撼全球,他操控着亲手打造的木质鼠标(因拖着长线像老鼠得名),配合键盘和图形界面,完成了人类历史上首次公开的计算机超文本浏览、视频会议和协同编辑,台下观众看着屏幕上的窗口随意缩放、文字如魔法般链接,仿佛目睹科幻电影成真——而这一切,竟发生在IBM大型机占据主流、键盘指令如天书的年代!

🖥️【技术革命:从实验室到千家万户的“隐形桥梁”】

恩格尔巴特的鼠标原型堪称极简主义杰作:木质外壳包裹两个垂直滚轮,通过X-Y轴位移控制光标,但真正革命性的,是它背后的人机交互哲学——“让计算机成为人类思维的自行车”,他坚信,技术应增强而非替代人类智能,鼠标正是连接大脑与机器的“直觉接口”。

历史开了个玩笑:施乐PARC实验室虽在1973年将鼠标用于Alto电脑,却因定位高端研究未推向市场,直到1984年苹果Macintosh横空出世,鼠标才随着《1984》广告中那记铁锤砸碎屏幕的轰鸣,真正走进大众视野,Windows 95的普及更让鼠标成为PC标配,全球数十亿人首次体验到“指哪打哪”的畅快。

🎮【现代进化:从电竞战场到元宇宙入口】

时光快进到2025年,鼠标早已突破“点击工具”的定位,在电竞圈,雷柏VT7 MAX这样的旗舰款搭载原相3950传感器,DPI飙至45000,配合光微动和8K回报率,让玩家在《CS2》中实现“微操入魂”;办公领域,声云语鼠X5化身AI助手,语音输入每分钟400字,还能一键生成PPT、划词翻译100种语言,堪称“打工人外挂”。

更颠覆的是交互边界的消融:Meta在《自然》杂志发布的表面肌电技术(sEMG),让用户佩戴智能手环就能通过肌肉信号控制设备,未来或许能彻底解放双手,但恩格尔巴特若看到这些,或许会淡然一笑——毕竟他早说过:“真正的革命不在于技术本身,而在于人类如何使用它。”

🌌【尾声:点击未来,探索永无止境】

从木质原型到AI中枢,从实验室到元宇宙,鼠标的进化史恰似人类追求效率与创造力的缩影,当我们滑动触控板、比划手势甚至用意念操控设备时,别忘了那个在1968年冬夜,用木头和轮子撬动未来的“鼠标之父”,正如恩格尔巴特所说:“我们总是在解决昨天的问题,却忘了创造明天的可能。”

下次当你的鼠标光标在屏幕上划出完美弧线时,不妨停顿半秒——这0.1秒的间隙,或许正是人类与机器对话的新起点🚀。

本文由 业务大全 于2025-08-08发表在【云服务器提供商】,文中图片由(业务大全)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://up.7tqx.com/wenda/570233.html

发表评论