缓存技术|高性能 Redis缓存机制详解及其优势分析

- 问答

- 2025-08-07 09:24:06

- 7

缓存技术 | 高性能Redis缓存机制详解及其优势分析

场景引入:电商大促的缓存救星

"小王,网站又崩了!"凌晨两点,技术总监的电话把刚躺下的小王惊醒,这是他们电商平台第三次大促,前两次都因为流量激增导致数据库崩溃,用户体验极差,但这次不同,小王团队在上个月全面接入了Redis缓存系统。

看着监控大屏上平稳运行的曲线,虽然每秒请求量突破了10万次,但数据库负载始终保持在安全阈值内,小王喝了口咖啡,嘴角露出微笑——这就是Redis缓存的魔力。

Redis缓存核心机制解析

1 内存存储的极速响应

Redis最显著的特点就是完全基于内存操作,相比传统数据库需要磁盘I/O的沉重负担,Redis的数据存取直接在内存中完成,这使得它的读写性能可以达到惊人的10万次/秒以上。

想象一下图书馆的场景:磁盘数据库就像每次借书都要去仓库翻找的管理员,而Redis则是把所有热门书籍都摆在触手可及的前台书架,这个简单的设计差异带来了数量级的性能提升。

2 高效数据结构引擎

Redis不是简单的键值存储,它提供了丰富的数据结构支持:

- String:最基础的键值类型,支持数字增减操作

- Hash:适合存储对象属性

- List:实现消息队列的利器

- Set:天然的去重集合

- Sorted Set:带权重的排行榜实现

- Bitmaps:超省空间的布尔统计

- HyperLogLog:海量数据去重计数

这些数据结构不是花架子,而是针对不同场景高度优化的存储方案,比如电商平台的商品浏览次数统计,用String的INCR命令就能原子性完成,完全不用担心并发问题。

3 持久化机制保障数据安全

很多人误以为内存数据库=数据易失,Redis通过两种持久化方案打破这个偏见:

RDB快照:定时将内存数据生成二进制快照保存到磁盘,就像给数据库拍照片,恢复时直接"洗照片"即可,适合灾难恢复,但可能丢失最后一次快照后的数据。

AOF日志:记录每个写操作命令,重启时重新执行,相当于记日记,数据更完整但文件较大,Redis支持AOF重写压缩日志。

聪明的工程师会同时启用两种方式,用RDB做定期备份,用AOF保证数据完整性,在最新版本中,Redis还优化了持久化时的性能损耗,使得鱼与熊掌可以兼得。

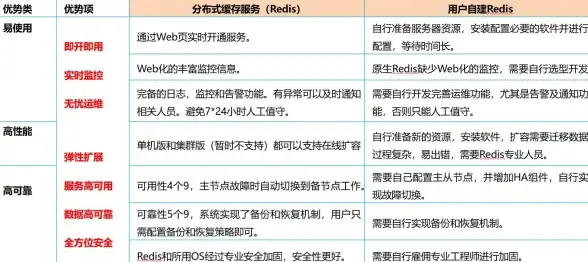

Redis的六大实战优势

1 缓解数据库压力

这是Redis最经典的应用场景,将热点数据放入Redis,80%的请求根本不会到达数据库,某社交平台实测显示,引入Redis后数据库查询量下降了76%,服务器成本反而降低了40%。

2 应对突发流量

秒杀活动开始时,流量往往呈现爆炸式增长,Redis的单线程模型反而成为优势——它避免了多线程竞争,用原子操作完美处理高并发,某手机品牌新品发售时,Redis集群成功扛住了开场瞬间50万/秒的请求峰值。

3 实现复杂业务逻辑

利用Redis的原子操作和丰富数据结构,很多复杂功能变得简单:

- 用INCR实现分布式计数器

- 用SETNX实现分布式锁

- 用ZSET实现实时排行榜

- 用GEO命令实现附近的人

这些功能如果直接基于数据库实现,要么性能堪忧,要么代码复杂得让人头疼。

4 跨服务数据共享

在微服务架构中,各服务间的数据共享一直是个难题,Redis作为独立的缓存层,天然成为服务间的数据枢纽,用户登录状态、全局配置、临时会话等信息都可以通过Redis共享,既避免了服务直接耦合,又保证了数据一致性。

5 低成本高收益

相比升级数据库硬件或扩容应用服务器,引入Redis的成本简直可以忽略不计,一台普通配置的Redis服务器就能处理数十万QPS,而同等性能的数据库集群可能需要十倍以上的投入。

6 生态完善工具丰富

经过十多年发展,Redis已经形成了完整的生态:

- Redis Cluster提供自动分片和高可用

- Redis Sentinel实现故障自动转移

- Redisson等客户端封装了常用模式

- 各大云平台都提供托管Redis服务

这意味着企业不必重复造轮子,可以直接站在巨人肩膀上构建系统。

Redis缓存最佳实践

1 键命名规范

好的键设计能提升可维护性,推荐使用"业务名:对象名:ID[:字段]"的层级结构,user:session:123456",避免使用特殊字符,控制键长度在合理范围。

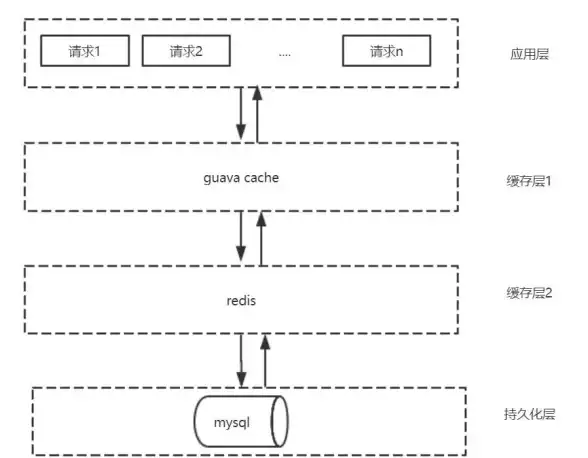

2 缓存失效策略

缓存雪崩是常见陷阱,建议:

- 设置随机过期时间,避免同时失效

- 热点数据永不过期,通过后台更新

- 采用多级缓存架构减轻冲击

3 缓存更新策略

根据业务特点选择:

- Cache Aside:先更数据库再删缓存(推荐)

- Write Through:同步更新缓存和数据库

- Write Behind:先更缓存,异步批量更数据库

4 内存优化技巧

- 使用Hash代替多个String存储对象

- 对小数据启用ziplist压缩编码

- 设置合理的maxmemory-policy(如volatile-lru)

- 监控内存碎片率,适时执行内存整理

Redis不适合的场景

虽然Redis很强大,但也不是万能的:

- 数据量远超内存:当数据量超过可用内存时,性能会急剧下降

- 复杂事务需求:Redis的事务与关系型数据库完全不同

- 强一致性要求:主从同步有延迟,不是强一致系统

- 复杂分析查询:缺少SQL那样的复杂查询能力

在这些场景下,Redis更适合作为辅助缓存层,而不是主要数据存储。

缓存的智慧

回到开头的电商故事,小王团队后来发现,用好Redis不仅解决了性能问题,还重塑了他们的架构思维,他们开始区分"热数据"和"冷数据",设计多级缓存策略,甚至重构了部分业务流程来适配缓存特性。

缓存不是简单的技术组件,而是一种架构哲学——通过数据分层和就近访问,用空间换时间,用预计算换实时计算,掌握Redis,就是掌握这种高并发时代的生存智慧。

2025年,随着内存价格持续走低和云服务的普及,Redis的应用场景只会更加广泛,那些早早掌握缓存技术的团队,已经在数字化转型的竞赛中抢占了先机。

本文由 公羊醉波 于2025-08-07发表在【云服务器提供商】,文中图片由(公羊醉波)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://up.7tqx.com/wenda/559219.html

发表评论