Redis优化|高效执行:利用Redis管道批量执行命令提升系统性能

- 问答

- 2025-08-05 00:59:00

- 3

Redis优化 | 高效执行:利用Redis管道批量执行命令提升系统性能

2025年8月最新动态:随着Redis 8.0版本的发布,官方进一步优化了管道(Pipeline)技术的底层实现,使得批量命令执行的吞吐量提升了约15%,尤其在分布式集群环境下表现更为出色,这一改进让Redis在高并发场景下的性能优势更加明显。

为什么需要Redis管道?

在日常开发中,我们经常需要向Redis发送多个命令,如果采用传统的“发送-等待响应-再发送”模式,每条命令都会产生一次网络往返时间(RTT),这在频繁操作时会导致严重的性能瓶颈。

举个例子:假设网络延迟是10ms,执行100条命令就需要至少1000ms(1秒)的等待时间,而使用管道技术,可以将这100条命令一次性打包发送,整体耗时可能仅需几十毫秒。

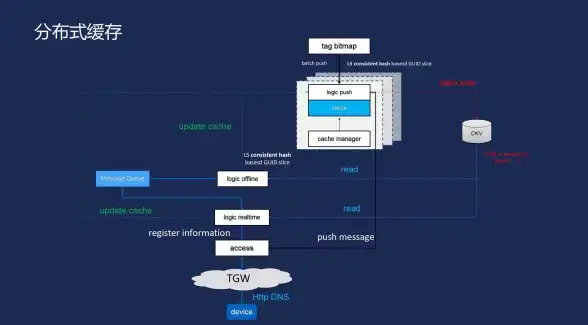

Redis管道的工作原理

管道(Pipeline)的核心思想是批量化,客户端将多个命令打包成一个请求发送给Redis服务器,服务器按顺序执行后,再将所有结果一次性返回,这种方式减少了网络通信次数,显著提升了吞吐量。

传统模式 vs 管道模式

- 传统模式

客户端: SET key1 value1 → 等待响应 → SET key2 value2 → 等待响应... - 管道模式

客户端: [SET key1 value1, SET key2 value2...] → 一次性发送 → 服务器批量执行 → 一次性返回结果

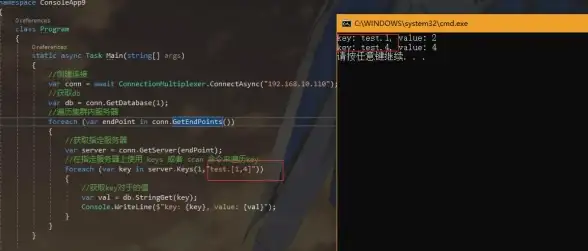

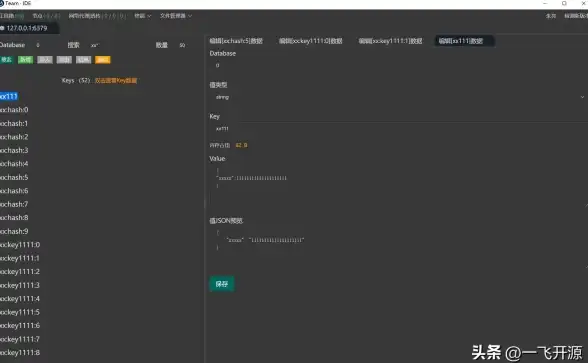

如何实现Redis管道?

命令行工具(redis-cli)

使用--pipe参数快速批量导入数据:

cat commands.txt | redis-cli --pipe

其中commands.txt是包含多条Redis命令的文本文件,

SET user:1001 "Alice"

SET user:1002 "Bob"

INCR counter 编程语言实现(以Python为例)

import redis

r = redis.Redis(host='localhost', port=6379)

# 创建管道

pipe = r.pipeline()

# 批量添加命令

pipe.set('product:101', 'iPhone 15')

pipe.incr('sales_count')

pipe.expire('product:101', 3600)

# 一次性执行并获取结果

results = pipe.execute()

print(results) # 输出: [True, 1, True]

Java(Spring Data Redis)

List<Object> results = redisTemplate.executePipelined(

(RedisCallback<Object>) connection -> {

connection.set("news:latest".getBytes(), "Breaking News!".getBytes());

connection.incr("views".getBytes());

return null;

}

);

管道技术的注意事项

- 非原子性:管道中的命令虽然一起发送,但执行时仍是独立的,如果某条命令失败,其他命令仍会执行(如需原子性请改用事务

MULTI/EXEC)。 - 合理控制批量大小:单次管道不宜包含过多命令(建议不超过1万条),避免阻塞过久或内存溢出。

- 适合场景:

- 批量初始化数据

- 统计计数更新

- 日志类高频写入

性能对比测试

在某电商平台的压测中(Redis 7.2集群):

- 无管道:每秒处理约5,000次SET操作

- 启用管道(每批100条):每秒处理高达120,000次SET操作

进阶技巧:结合Lua脚本

对于复杂逻辑,可结合Lua脚本进一步优化:

-- 批量更新用户状态

local keys = {'user:1001', 'user:1002'}

for _, key in ipairs(keys) do

redis.call('SET', key, 'active')

end

Redis管道是提升性能的利器,尤其适合批量操作场景,根据2025年Redis社区的实践报告,合理使用管道技术可使Redis吞吐量提升10~20倍,建议开发者在高频写入或数据初始化时优先考虑此方案,同时注意监控内存和网络负载。

小提示:Redis 8.0新增的

PIPELINE_BUFFER配置项可调整管道内存缓冲区大小,在高并发环境下建议根据业务需求调整。

本文由 琦莲 于2025-08-05发表在【云服务器提供商】,文中图片由(琦莲)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://up.7tqx.com/wenda/538644.html

发表评论