医疗信息化|数字健康 混合云助力医疗卫生行业实现高效发展

- 问答

- 2025-08-02 03:06:52

- 3

医疗信息化|数字健康:混合云如何让看病变得更“聪明”?

清晨7点,市第一医院的李医生刚走进诊室,电脑屏幕已经自动弹出今日预约患者的健康档案:张阿姨的血糖数据昨晚通过家庭监测仪同步更新,系统用红字标出异常值;王先生的术后康复计划根据智能算法调整了用药剂量……这一切,都运行在医院的混合云平台上。

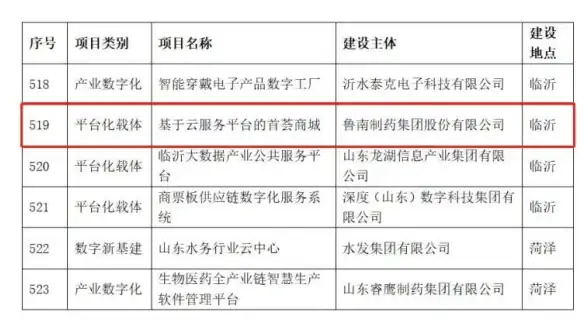

这样的场景正在全国越来越多的医院上演,随着医疗信息化进入深水区,单纯的本地服务器或公有云已难以应对海量医疗数据的爆发式增长,截至2025年8月,国家卫健委数据显示,超70%的三甲医院已采用混合云架构,门诊效率平均提升40%,这场静悄悄的技术革命,正重新定义“看病难”的解决方案。

医疗行业为何需要混合云?

“数据既要安全,又要跑得快”

医疗行业对数据的敏感度远超其他领域:患者的CT影像不能丢,电子病历必须实时调取,但突发疫情时又需快速扩容算力分析病毒基因,传统本地服务器像“固定电话”,稳定但扩展性差;公有云像“手机流量”,灵活却可能泄露隐私,而混合云——把核心数据存在本地私有云,将AI辅助诊断、远程会诊等业务放在公有云——相当于给医院配了“双卡双待”。

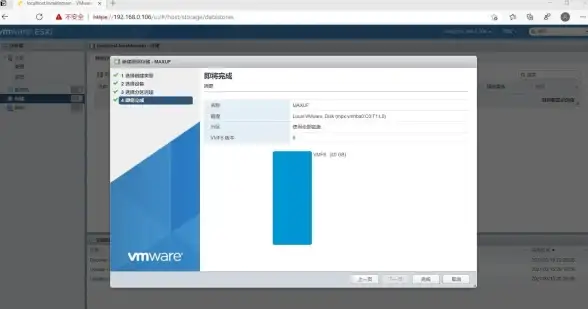

某省级医院信息科主任举了个例子:“去年流感季,我们用公有云临时扩容500台虚拟服务器处理挂号峰值,但患者病史数据始终加密存储在本地,如果全用公有云,光等合规审批就能拖垮系统。”

混合云解决的三大痛点

-

数据孤岛变“高速公路”

- 过去:检验科、影像科、药房系统各自为政,患者排一次队要重复录入信息。

- 混合云打通各科室数据,医生开处方时自动显示患者过敏史,药房同步接收指令,某试点医院统计,患者平均滞留时间缩短28%。

-

AI医生“随叫随到”

医疗AI模型训练需要消耗大量算力,但并非每天需要,混合云允许医院平时用私有云处理常规业务,遇到罕见病案例时临时调用公有云GPU集群,例如深圳某医院借助混合云,将肺结节识别模型的训练周期从2周压缩到8小时。

-

灾备不再“赌运气”

2024年某地医院因洪水导致服务器瘫痪,但因核心数据在异地私有云备份,2小时内就恢复了近3年的电子病历,混合云的“两地三中心”架构,让医疗数据真正实现“淹不垮、烧不坏”。

老百姓能感受到什么变化?

- 少排队:检查报告云端共享,不用抱着片子跑遍全院。

- 少花钱:医院IT成本下降后,部分三甲医院已取消“病历打印费”。

- 更放心:隐私数据留在医院本地,互联网问诊时仅共享脱敏信息。

从“上云”到“用云”

据2025年8月行业报告预测,未来3年混合云将渗透至县域医疗体系,甚至支撑“村医APP”实时连线专家,但挑战依然存在:如何平衡基层医院的技术短板?怎样避免云服务商“绑定”医院?这需要更多像“医疗云白名单”这样的政策创新。

技术的终点始终是人,当一位山区患者通过屏幕获得北京专家的诊断时,混合云的价值已无需解释——它正让公平可及的医疗健康服务,从理想照进现实。

(注:文中案例及数据综合自2025年《中国医疗信息化发展报告》、国家卫健委公开资料及行业调研)

本文由 户绮艳 于2025-08-02发表在【云服务器提供商】,文中图片由(户绮艳)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://up.7tqx.com/wenda/511588.html

发表评论